病理部 副部長 原田祐治

平成25年1月20日~1月31日の間、カリフォルニア大学サンディエゴ校 (University of California San Diego:

UCSD)メディカルセンター病理部門で研修をさせていただきました。以下に内容を紹介させていただきます。

1.研修の概要

UCSDの主要な教育病院であるHillcrest Medical Centerを中心とした研修であり、Anatomic pathology部門の教授であるDr. Brian Datnowの指導のもとで、病理部門のシステム、レジデントや若手病理医の教育体制の見学、各種カンファレンスへの参加、関連病院の見学を行いました。

2. 施設・スタッフの概要

スタッフ(病理医)は教授・准教授を中心とした指導医が6名、フェローが4名、レジデントが4学年あわせて19名とのことですが、剖検部門や臨床検査部門のほか関連病院をローテートしているレジデントが多く、私の滞在中は1年目のレジデント4名のみが外科病理部門をローテートしていました。このメンバーでHillcrestの病院以外に、市街地から20kmほど北に位置する観光地で高級住宅街でもあるLa Jolla (ラホヤと発音)にある関連病院のThornton Hospitalを担当しているとのことでした。ベッド数はHillcrestが280床、Thrntonが240床あまりで、検体数はこれらの2つの病院を併せて、年間に組織診が約19,000件、細胞診が約18,000件で、剖検は140-160件くらいあるということです。

Hillcrestの病院の全景(カリフォルニアの青空に映える)

3. 米国における病理レジデント制度

レジデントは日本の病理専門医にあたるanatopic pathologist (AP)を専攻するコースと、臨床検査医にあたるclinical pathologist (CP)を専攻するコースのいずれか、あるいは両方(AP/CP)を専攻するコースを選ぶことが出来るほか、神経病理の専門医コースや研究者コースを組み合わせた研修も可能となっています。しかし、レジデントの9割以上がAP/CPコースを選択するとのことで、これは専門医として市中病院に就職した場合に、多くが病理診断のみならず臨床検査部門のマネジメントも要求されるためだそうです。AP, CPそれぞれ単独のコースでは3年で専門医の受験資格が得られますが、AP/CPコースは4年間の研修期間が必要とのことでした。

レジデントは4週間を1単位として各部門をローテーションで研修し、AP/CPの場合は1年目が病理部門、2年目は臨床検査部門、3-4年目は両者を並行して研修を進めるカリキュラムが組まれていました。

4. Hillcrest Medical

Centerでの病理業務とレジデント教育

私の研修期間中は、病理部では1年目のレジデントが4名研修しており、1名のフェローが常駐していました。指導医6名のうち1名は週毎のローテーションでThornton Hospitalに常駐することになっており、5名がレジデントの指導にあたっていました。

レジデントは 1) Gross

roomでの業務 (切り出し)、2) 生検および小検体のサインアウト、3)大型検体のサインアウトを各1日ずつ行い、これを1サイクルとした3日周期で業務を行っていました。診断や所見の入力はマクロ・ミクロとも全てICレコーダーを使ったディクテーションによって為されており、日本のように直接キーボードで打ち込む姿は殆ど見られませんでした。噂には聞いていましたが、業務のスピーディーさを感じました。

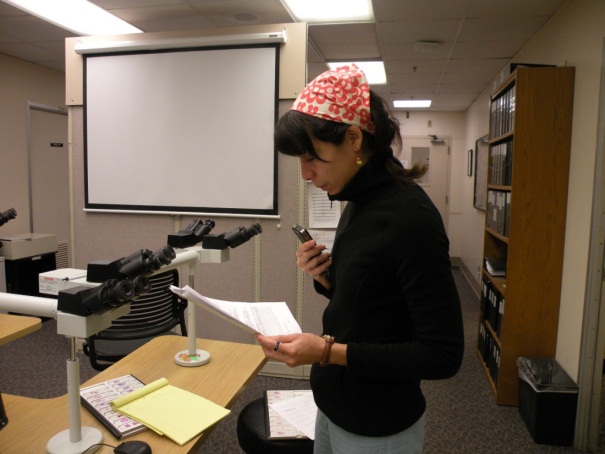

ディクテーション風景(1年目のレジデント)

a) 切り出しについては、多くの検体が完全に固定される前に切り出されるのが日本との大きな違いで、写真も特に必要な場合以外は撮影されず、肉眼所見の多くはディクテーションで述べられ文書化されていました。

b) 組織標本は、シフト勤務の検査技師が深夜から出勤してきて標本作製に当たるため、病理医が出勤する午前8時頃には既に生検や小検体の標本は染め上がっており、手術で採られた大型検体も10時頃には標本が出来上がっていました。また、免疫染色は別の専属技師によって24時間体制で行われており、オーダーしてから1日以内に標本が出来上がるとのことでした。病理医としては羨ましい限りですが、このような日米のマンパワーの差はいかんともし難いと痛感しました。

c) サインアウトは、レジデントが下見をして仮診断をつけた標本について指導医と1対1で鏡検して討論し、最終診断を確定・報告するという流れでした。この時、必要な追加検索等の指示が出され、珍しい症例や他の病理医の意見を聞きたい症例については後の全体カンファレンスに回すことなどが決められていました。レジデントへの指導方法は指導医によってややばらつきがあるものの、総じて皆が教育熱心で、自分の知識が曖昧な箇所については、たとえ基本的なことであっても頻繁に成書をひもといて確認し、その記載に準じた指導が為されていました。このような姿勢は大いに見習うべきであると感じました。

d) レクチャーやカンファレンスについて

朝は8時からカンファレンスやレクチャーがほぼ毎日行われており、月曜は乳腺カンファレンス、火曜は細胞診のレクチャー、水曜は剖検例や法医解剖症例のレクチャー、木曜と金曜は臓器別の系統的なレクチャーで,いずれも1時間でした。細胞診や臓器別(私の滞在中は消化管)のレクチャーではレジデントを指名して所見を述べさせたり、随時知識の確認のための小テスト(私も含めて全員に5択の選択ができるリモコン送信機を持たされ、結果はすぐに画面に表示された)を組み入れたりして一方通行とならないように配慮が為されていたました。

e)オンコール対応について

病理部をローテーションしているレジデントは上級医とペアでオンコール対応を1週間単位で行っていました。これは月曜の朝8時に始まり、翌週の月曜の朝8時に交代するまで24時間体制で要望に応じて術中迅速診断やfine needle aspiration(FNA)検体の診断を行うものであり、日本では見られないシステムです。時間外は検査技師が来ないためレジデントは自ら凍結切片やDiff Quick染色標本を作製する技能を有することが要求されます。私が滞在していた期間には、副鼻腔のムコール症の診断や、平滑筋肉腫の腹腔内播種の診断などが時間外に行われていました。ちなみに、日本と異なり術中迅速診断は予約制ではなく、臨床医は必要と判断した場合には随時提出できる体制でした。

f)病理解剖について

APコースの研修において12週間(4週間x3)の病理解剖部門へのローテーションが組まれており、レジデントの多くは1年目にこれを終えるとのことでした。この期間は他の診断業務は行わず病理解剖とその報告書の作成のみに専念でき、剖検を専門に担当する病理医が指導にあたっていました。剖検は原則として平日の勤務時間帯のみに行うことになっており、家族の事情等で急ぐ場合には時間外も対応しているとのことでした。

5. まとめと感想

到着した翌日が米国の休日で、週末も挟んだため実質6日間の研修でしたが、非常に中身の濃い時間を過ごし、多くの経験をすることが出来ました。日米の病理診断体制の違いは多々ありますが、最大の違いは周囲のサポート体制も含めたマンパワーでしょう。複数の病理医で診断にあたり、自ら報告書をタイプする必要は無く、標本も翌朝には出来上がる体制は羨ましいばかりですが、これを支える経済的な裏付けはどこにあるのか興味が持たれました。これらの体制をとる最終的な目的は報告までの時間の短縮にあると思われますが、患者サービスの向上を目指さないと評価されない厳しい現状が見え隠れしていると感じました。仕事の方法についても、日本の(我々の)やり方とは違っており、肉眼所見を写真にとって詳細に記録に留めるということはあまり重視されていないようです。患者のfollowにとって必要な情報が速やかに得られることが最も重要なのでしょう。カンファレンスでもあまり画像と病理所見を対比したディスカッションはなされておらず、この点では我々のやり方が丁寧であると自負していいと感じました。若手医師の教育には熱心で、年間を通じて多くのレクチャーが組まれていました。これは、指導医がレジデントを評価するだけではなく、レジデントが指導医の評価もするということで(日本でも同じようなことはやっていますがより厳しいのかもしれません)この評価システムも影響していると感じました。

最後に、私を暖かく迎えて入れて多くの機会や情報を惜しみなく与えて頂いた Dr. Datnowをはじめ、UCSDの病理スタッフの皆様に感謝いたします。この繋がりを大切にして交流を続け、若手病理医の海外研修の候補地として確保していきたいと考えています。そして、貴重な予算を割いてこのような研修の機会を与えていただいた島根大学医学部、卒後臨床研修センターの担当者の皆様に感謝申し上げます。

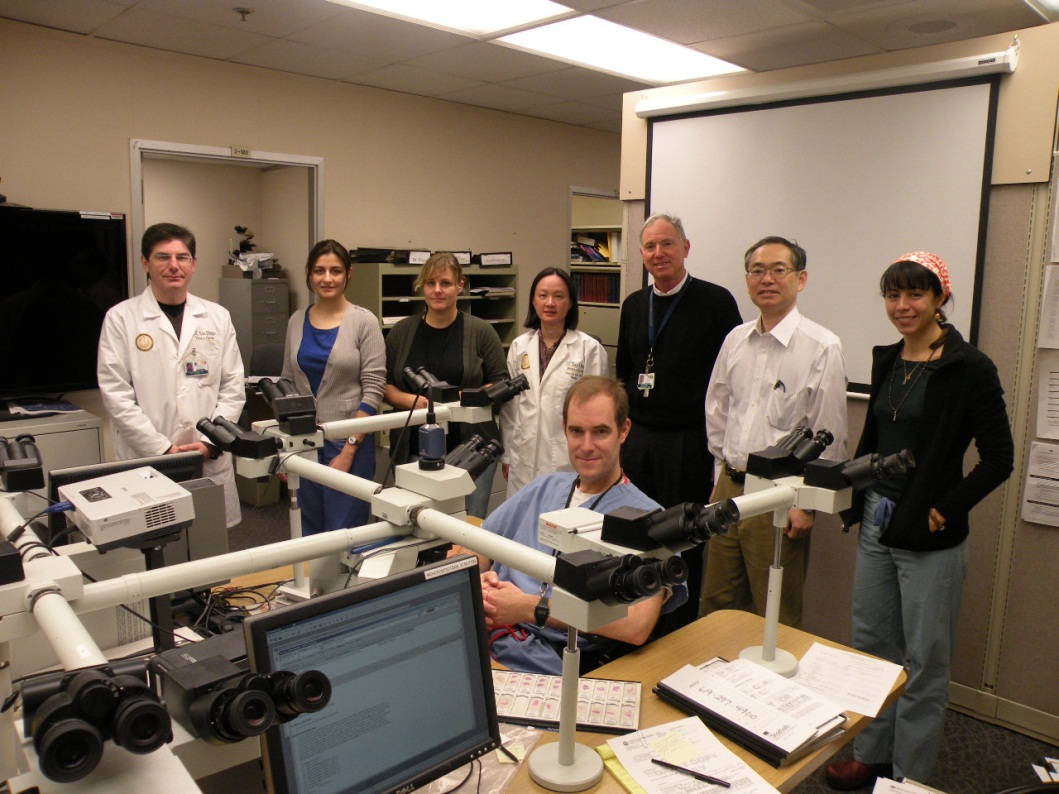

最終日に病理医の皆さんと撮影(右から3番目がDr.

Datnow、2番目が筆者)